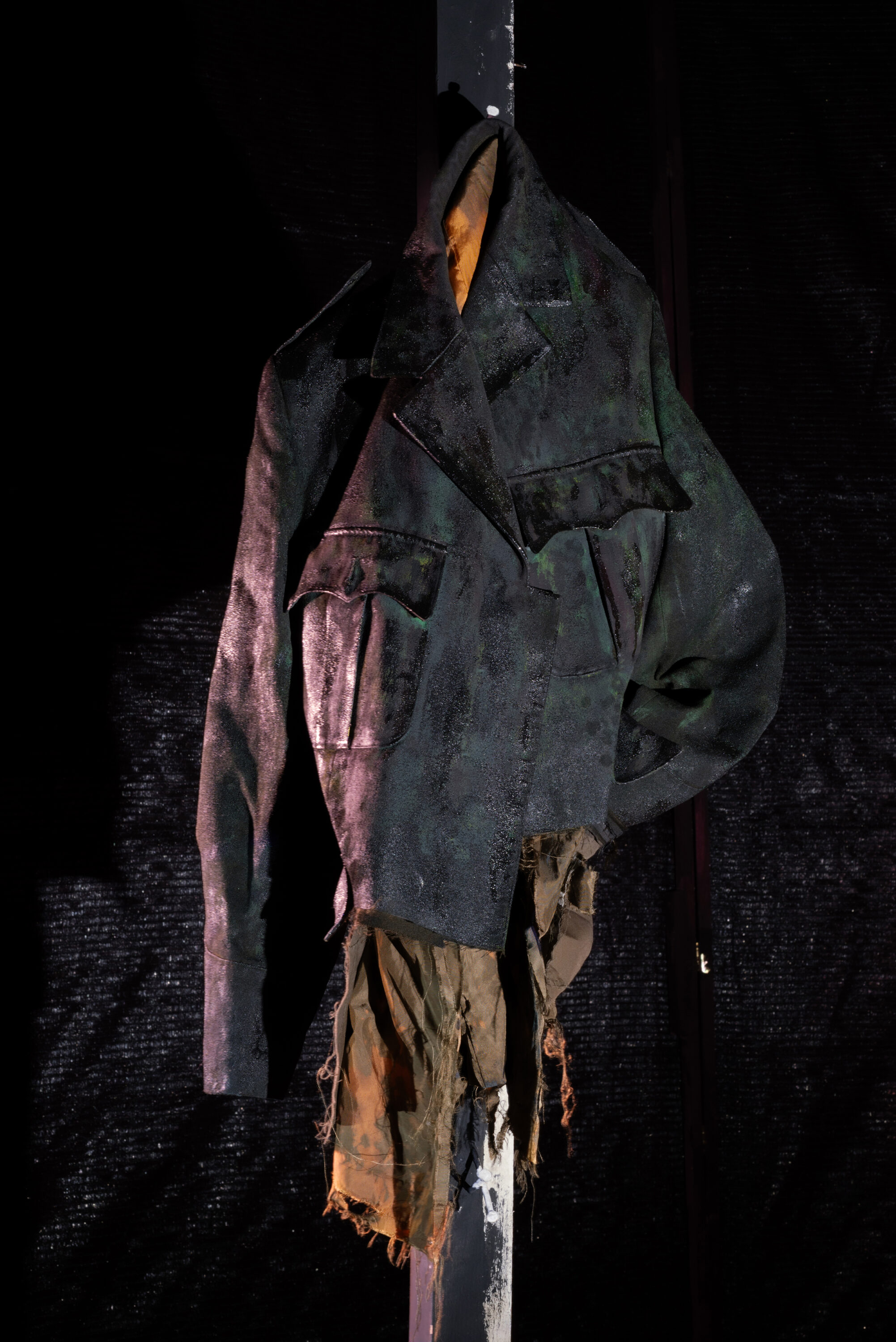

El proyecto surge del deseo de forzar los límites del oficio: quemar, decolorar, mezclar materiales, someterlos a presión o calor, hasta que revelan una superficie nueva.

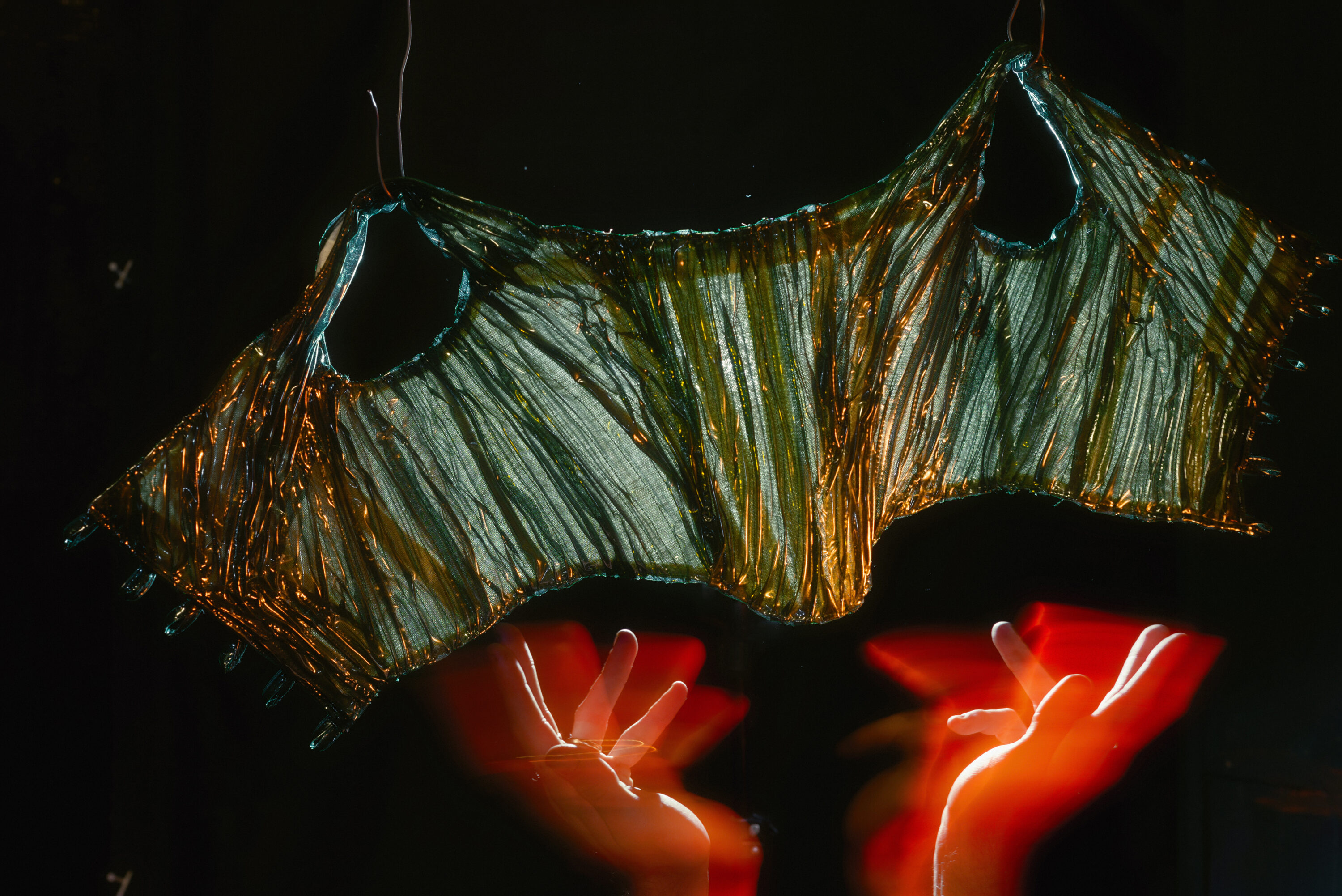

El cuero se comporta como corteza, el tejido como piel mineral.

Entre ambos aparece un lenguaje táctil, construido a base de error, paciencia y deseo.

Desarrollada en el atelier el cardenal (Sevilla) bajo la dirección de Abigail Algaba, la colección combina técnicas tradicionales de marroquinería con procesos experimentales de manipulación y desgaste.

Colaboran en esta investigación Adam Smit (calzado y dirección artística), Felurian Doll (hebillas escultóricas), Aidan Cunningam (máscaras y prótesis), Mahuebo (intervención digital y 3D), Elena Mas (edición y color de vídeo) y The Gardener (composición sonora)